現代児童漫画の発展が、手塚治虫の工夫に始まったのは誰しも認めるところだろう。ディズニーの影響と思える西洋的な絵柄と、ヒューマニズムをテーマとし、それまでの平面的な構図から、映画的手法を用い立体的な構図をとりいれたことは革命的であった。そして、常に漫画界をリードしつづけたエネルギーは、驚くべきものだ。氏の漫画雑誌を丹念に読み、有望と思える若い漫画家に注目し、ライバル意識を燃やし、第一線に居ようとした執念は、鬼気迫るものがある。おそらく氏の漫画職人のような人は、市民権云々をいっているヒマがあれば、漫画の一頁でも埋めていただろう。

少し脇道にそれるが、加藤芳郎がある週刊誌で、少年漫画(誌)を、汚くて読むに耐えない旨の発言をしていたが、最近の少年漫画がどんなものであるかを検証することなく、ザッと目を通した印象で、氏の知っている漫画との比較の上での、感じを述べただけだろう。氏にとっては、少年漫画は汚いという印象が先立ち、検証などする必要も感じなかったのだと思う。それはそれでいい。であれば、仰々しく週刊誌などで少年漫画のことなどいう必要などなかったのではないか。同じ少年漫画の手塚治虫の作品を、氏はどうとらえたのだろう。やはり汚い漫画というのだろうか。テレビのCMでしか存じ上げぬが、氏の飄々とした人柄と、漫画の面白さは万人に愛されるものだろう。だからこそ、その氏からとは思えぬ発言は残念に思えた。

とまれ、ただ漫画を漫画として、ひたすら描いた職人的漫画家の一人に、ちばあきおがいる。

漫画家ちばあきおの誕生は、人気漫画家ちばてつやの弟として育った影響のもとにあったとはいえ、それは宿命であった。てつや氏の連載が少女漫画で始まったせいか、あきお氏のデビュー作も少女漫画であった。昭和42年頃で氏が24歳の時である。てつや氏の少女漫画の新しさを感じるのは、当時吉屋信子流の少女漫画が多いなか、氏の作品の底流には社会性(リアリズム)があったことである。ここで注目したいのは、一方あきお氏の少女漫画に脈打つものは、人間性(ヒューマニズム)が色濃く反映していることなのだ。大きくとらえると、この差異は、その後の二人の差異として表れる。勿論、ドラマ作りにおいて、社会性人間性というのは切り離せないもので、どちらかの作品に例えば人間性が全く欠如しているということではない。ちばてつやについては、機会があれば書いてみたい、今はその任ではない。

昭和44年、てつや氏の仕事の比重が少年漫画に移る頃、あきお氏も少女漫画から少年漫画へと移行する。この時期の氏の作品の基調をなすのは、互の価値観の相違からくる自己発見だ。この傾向の作品で、最も完成度が高いのは、昭和47年に発表した『みちくさ』である。勉強嫌いで、メンコなどで遊んでばかりいる少年と、成績優秀な少年が地下室にとじこめられる。一人は遊びの楽しさを語り一人は勉強の大切さを語るが、このまま助からないという状況を知って、二人の思いは、勉強しておけば良かった、もっと遊んでおけば良かったと、お互いの生活を羨ましく思い、もし助かったら、絶対そうしようという処で氏はもう一転させ、二人が助かる状況を作る。そして二人に、今の決意はどこへやら、外へ出たら思いっきり遊ぶんだ、早く帰って勉強勉強、といわせて終わらせる。二人は元の価値観の世界に戻ることになるが、お互いの自己発見の事件は、おそらく将来二人の生き方に影響するだろう。

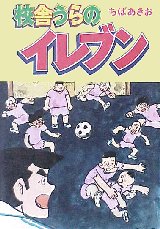

昭和42年から45年の4年間、氏は少女漫画少年漫画の短編10数本かいたのち、100頁の長編『校舎うらのイレブン』を発表する。他の部から、やっかい者扱いされているサッカー部を、新しく赴任してきた若い教師が、一時は彼らの不真面目にみえる練習態度に腹を立てるが、彼らの本心を知り共に練習に励む。地区大会が始まり、前回の優勝校との対戦になる。結果は負けるのだが、これまでにはみられなかった真剣な戦いぶりに、やっかい者扱いしていた他の運動部のみんなも、惜しまぬ拍手を贈るというのがストーリーだ。いっちまえば、努力が報われるという単純な話なのだが、氏のフリーハンドのあたたかいペンタッチと、人間を洞察するやさしい視点からの人間群像は、単純な話、で片付くほど甘くはない。手塚治虫のヒューマニズムが、その絵とあいまって、ハイカラな感じがするのに対し、ちばあきおのそれはいかにも人間くさい。おそらく、氏の満州からの引き揚げ、そして決して裕福ではなかったと思える、下町での少年時代の生活が、影響しているとみるのは、ほぼまちがいないだろう。

昭和42年から45年の4年間、氏は少女漫画少年漫画の短編10数本かいたのち、100頁の長編『校舎うらのイレブン』を発表する。他の部から、やっかい者扱いされているサッカー部を、新しく赴任してきた若い教師が、一時は彼らの不真面目にみえる練習態度に腹を立てるが、彼らの本心を知り共に練習に励む。地区大会が始まり、前回の優勝校との対戦になる。結果は負けるのだが、これまでにはみられなかった真剣な戦いぶりに、やっかい者扱いしていた他の運動部のみんなも、惜しまぬ拍手を贈るというのがストーリーだ。いっちまえば、努力が報われるという単純な話なのだが、氏のフリーハンドのあたたかいペンタッチと、人間を洞察するやさしい視点からの人間群像は、単純な話、で片付くほど甘くはない。手塚治虫のヒューマニズムが、その絵とあいまって、ハイカラな感じがするのに対し、ちばあきおのそれはいかにも人間くさい。おそらく、氏の満州からの引き揚げ、そして決して裕福ではなかったと思える、下町での少年時代の生活が、影響しているとみるのは、ほぼまちがいないだろう。

ともかくこの作品は、ちばあきおのスタイルを決定づけた、エポック的作品である。

このあとつづいて、108頁の少年草野球漫画『半ちゃん』を完成させる。下手だが野球が大好きな半ちゃんが、野球チーム募集の貼紙を貼ってまわるところから、この物語は始まる。集まってきた少年達も、野球はそれほど上手くない。隣町のチームからの誘いで試合をするが、勝負にならぬほど簡単に負けてしまう。強くなりたいなァと思っている処に野球の上手いイガラシがくる。彼は隣町チームとの再試合を申し込み、チームの創立者ではあるが、一番下手な半ちゃんを降ろし、彼一人の活躍で試合に勝つ。イガラシの独善的ともいえるやり方に、みんなは反感を抱くが彼の実力の前に、野球の下手な彼らは何もいえない。イガラシの指導のもと、練習がつづく。半ちゃんはすでにレギュラーをはずされ雑用係になっている。だが、彼は不満を抱かない。みんなが野球をやっているだけで満足なのだ。毎日つづく本格的練習に、みんなは嫌気がさし、下手でもいいから以前の楽しい野球の方が良かったといい出し、チームワークは乱れ解散する。ちばあきおは、それぞれの状況における人間の心理を、丹念にかきこんでいく。

このあとつづいて、108頁の少年草野球漫画『半ちゃん』を完成させる。下手だが野球が大好きな半ちゃんが、野球チーム募集の貼紙を貼ってまわるところから、この物語は始まる。集まってきた少年達も、野球はそれほど上手くない。隣町のチームからの誘いで試合をするが、勝負にならぬほど簡単に負けてしまう。強くなりたいなァと思っている処に野球の上手いイガラシがくる。彼は隣町チームとの再試合を申し込み、チームの創立者ではあるが、一番下手な半ちゃんを降ろし、彼一人の活躍で試合に勝つ。イガラシの独善的ともいえるやり方に、みんなは反感を抱くが彼の実力の前に、野球の下手な彼らは何もいえない。イガラシの指導のもと、練習がつづく。半ちゃんはすでにレギュラーをはずされ雑用係になっている。だが、彼は不満を抱かない。みんなが野球をやっているだけで満足なのだ。毎日つづく本格的練習に、みんなは嫌気がさし、下手でもいいから以前の楽しい野球の方が良かったといい出し、チームワークは乱れ解散する。ちばあきおは、それぞれの状況における人間の心理を、丹念にかきこんでいく。

数日後、またチーム募集の貼紙を貼る半ちゃんの姿がみられ、そろそろみんなくる頃なんだけどなあ…と、空地で一人つぶやくシーンで終わる。一見バカとも思える半ちゃんの人の好さに、ちばあきおは惜しみない愛情を捧ぐ。

ちばてつやは『阿Q正伝』を読み、あきおにも勧めたという。先にも述べたし、単純な比較の上でのことだが、てつや氏は『阿Q』から社会性を読みとり、あきお氏は、より人間像に興味を抱いたように思える。そう推測すると、この作品には『阿Q』の影響がうかがえるのだがどうだろう。

昭和47年、ちばあきおは初めての連載漫画を開始する。大人気を博した中学野球漫画『キャプテン』である。(1年後、並行して『キャプテン』の主人公を高校に入れ、甲子園を目指す『プレイボール』も始めた)この作品は、戦後のスポーツ漫画の流れの中にあり、寺田ヒロオ作品と比較された小文を読んだ記憶があるが、それは当時スポ根ものと称しスポーツは根性だ、という漫画(世間がいっただけで、作者はそう思っていないはずだ)が多く出て、その対極の位置にあった寺田作品と共に、さわやかさに相似点があるというものであった。寺田作品と較べ『キャプテン』の人間模写はもっと複雑で、それは時代の流れのせいかも知れない。

また『キャプテン』も根性漫画といえなくもないが、ただそれは、ギラギラした根性漫画ではなく、どこにでもいるような少年が、工夫を重ね成長していくという過程を、愛情を持って描く氏独自の語り口(コマ割り)は――上手い小説は、行間からも文章が伝わってくるといわれることがあるが、氏のコマ割りにも同じことがいえる――根性というような陳腐な言葉を消し去ってしまう。氏には、あるがままの人間を愛することしか、考えられぬのだ。

『キャプテン』『プレイボール』の連載終了後、3年ほど休養をとり、昭和57年『ふしぎトーボくん』を連載する。

『キャプテン』『プレイボール』の連載終了後、3年ほど休養をとり、昭和57年『ふしぎトーボくん』を連載する。

氏の内部にどんな劇が生じたのかは謎だがこれまで氏の描く主人公たちは、いかにも我々の周りにいそうな人間だったのに、この作品の主人公トーボは超能力者なのだ。動物と話すことが出来るのは勿論、大地と話が出来人の心が読め、UFOを呼び宇宙人と友だちになる。ただトーボは、特に超能力を意識していない。非常に内向的な少年で、人間とのつきあいより、動物との方が気楽につきあえるのだ。

学校に入り、友だちも出来、トーボの心は次第に開いていくのだが、最初は珍しがられていた超能力も、心の中を読まれることでパニックになる。友だちはまたトーボをさけるようになり、学校を去ることになる。

この作品は、トーボの人間性を追うより、氏のやさしくみつめる人間洞察にうらうちされた、エスプリの効いた話を楽しめればいいと思う。連載時の人気は芳しくなかったと聞くが、もっと評価されていい作品だと思う。

この作品のあと一転して氏は、これまでのテーマに戻り『キャプテン』のボクシング編ともいえる『チャンプ』を連載するのだが未完で絶筆となった。

ドラマは人間心理の葛藤劇に他ならない。ちばあきおは少年の何気ない言動に、細心の注意を払う。一見無邪気に見える少年たちの心の葛藤を、氏はさりげなく描く。このさりげなく描くということが、いかに困難なことか。これは非常なテクニックを必要とすると思うのだが、氏の天性のものかそれを感じさせない。おそらくその根源にあるのは、氏のヒューマニズムであり、究極ちばあきおは、人間が好きなのだ。氏の目には、下町で遊んだ少年の日が、いつも映っていたにちがいない。

10年経ても古さを感じさせぬ作品群は、人間をみる氏のあたたかいまなざしがあるからで、氏が少年漫画に残した足跡はいつまでも残るだろう。近々、氏の全作品集が出ると聞く。喜ばしいことだ。楽しみに待ちたい。

(付記)ちばあきおの作品群は、弟樹之氏との共同作業のものも多いと聞く。ここではちばあきお作品として統一させていただいた。御了承願いたい。